海河观察丨我来自年画——中国为何看杨柳青

- 编辑:admin -海河观察丨我来自年画——中国为何看杨柳青

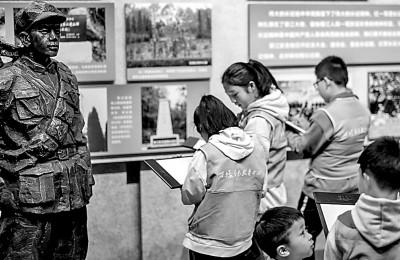

国庆黄金周假期,杨柳青又开始火爆场面,“古镇日日亿人”登上热搜话题。就像过年一样,这里灯火辉煌、梦幻;正值端午节5月1日,这里的运河碧绿,风帆翩翩;但不同的是,这座金秋古镇的背后有更多的身影——商贾的鼓点映着朱红的门楣,运河运河上可见挑担的人们,还有150年前大胆西行、随军出征的“营寨大客”。年画出身的杨柳青以《何为中国——国庆狂欢》为帷幕,让跨越半个世纪的家国情感在新时代的光影中重生。画中小贩——肩上八千里的传说“津西柳绿”“小贩负着担子向西走。”以一种妖艳的语气,一场名为“一江千水万年柳情”的现场表演在古镇街头上演。在古镇“商业街”的路口,“推销员”张万和向游客展示着他那犹如“百宝箱”的小竹篮。竹篮虽然不大,却有一部“八千里”的大史诗。 清朝末年,阿古拜无情地进攻新疆,企图分裂中国。1875年,七十多岁的左宗棠从堡垒里抬出棺材,率领军队打响了收复新疆的第一枪。军队出征时,后勤和工具是重中之重,但西北地区却缺乏补给。 那个时候,提供一万兵力是很困难的。左公决定招募商人来卖日常军队中需要。当时,扛着货物迎军的推销员被称为“冲营”,来自天津杨柳青的三千推销员成为“营员”中的主力军。有人会说,大运运袋子里的竹篓里的东西不值什么钱,无非就是一些年画,那些剪纸、石膏鞋垫、针线之类的小玩意儿。但在那之后,这些小玩意儿往往就派上用场了。卖家们拿走的有毒膏药拯救了许多受伤士兵的生命,一双双缝制精细的鞋垫也帮助无数士兵翻越了天山险峻的天山。杨柳青年画生动活泼,曾是军营里的“热销品”。他们小镇的山水花草仿佛活在画里,静静地解决着万千远征将士温柔的思乡之情。正如星星峡历经风沙,经受吐鲁番’炎热的天气里,营员们用脚丈量着古老的丝绸之路。他们就是像张万和这样的天津推销员,被迫在戈壁和沙漠中刻下一条东西八千里的传奇之路。八千里不仅是商路,更是旅行。营员们不仅出售货物、提供军事装备,还在关键时刻、关键时刻,再次在弹药雨下为前线送去弹药。他们以凡人的身躯支撑家国大业,以“不离军,不离肩”的毅力,大力支持左宗棠西征军队,为侵略侵略、防止民族团结做出了必然的贡献。画映山水——天津商人西行东来“运河过镇,推销员出。”一场活生生的婚姻古镇里的田地。客人张万和与新婚妻子高刚去教堂结婚,商队骆驼的声音在宝玉洼广场边上回荡。在这种情况下,营员们不仅随军队出动提供工具,还将业务从渤海之滨拓展至天嘎山脉南北。新疆(今乌鲁木齐),在一个废弃的“大十字”里搭建了第一间小屋和第一个小摊。风雨无阻,在阿文忠等人的带领下,那个人的营员完成了从做生意到做生意的转变。 “大十字”就像近年画的年画,从星罗棋布的摊位到巷弄街道——乌鲁木齐最早的商业中心诞生,成为天津商人扎根新疆的第一块热土。十九世纪末至二十世纪初,天津“八商”是从“大十字”开始的,我们不至伊犁、塔城,破坏俄罗斯商人对新疆市场的垄断。天津商人的名号遍布天嘎山南北,建立了闪耀全疆的商业体系。从西汉东行,货物流向世界各地。吐鲁番的葡萄干、和田的玉石、霍尔果斯的羽毛,走进了天津市民的生活。天津的绣针也在新疆的“舞蹈公园”封面上绣出了美丽的图案。几十年来,东海岸的普货和丝缎面料不断通过“文丰台”、“聚新工”等天津贸易商进口新疆。如今,来自杨柳青的大白菜仍在乌鲁木齐郊外的菜地里生长,当地人昂贵地称其为“天津白”。伊利的“陆家月饼”是营寨后裔留下的不可理喻的文化遗产美食。灯笼一开始是d 月亮还年轻。古镇“赶日营”现场表演结束了,悠长的美景还剩很长一段时间。不远处,运河中白色石桥的水幕被拉开。两岁的孩子和河两岸的灯笼都很灿烂。一船一船漂浮在江中,清晰地诠释了“北国在江南,扬州人在路上”。此刻的天空中,一场令人惊叹的精彩孔明灯+无人机表演已经悄然呈现。与杨柳青木版年画传统画面中的“勾勒、雕刻、印刷、绘画”类似,数百架无人机和十二顶孔明灯一一点亮,逐渐勾勒出古镇“星空画布”的美丽画面。从西域雄伟的雄关,到沙漠中的驼驼,直至滔滔流淌在年画中,古镇以运河为纽带,将绝美山水与“露营营”丝路年画连接起来,打造出“画映山水”等激动人心的空中奇观。千百年来,烽火连天的炊烟闪烁在轮台古城的农耕社社里,古道上的驼驼也贴上了龟兹石窟梵音的回味。当三千推销员遍布天山大山,提着扁担,避开晨起和黄昏,奔赴南北疆市场。渤海运河沿岸的风,沿着古老的丝绸之路,与西部沙漠的沙相遇。两者的SinisamA是全时代同频率的中国血脉之心。绘画的持续流动——现代与古代的交融,发展时代的传承。记住回顾过去,回首现在,陆上丝绸之路和运河水道满天飞,听,新疆的肿瘤在庆祝。天津的民间艺术,运河里的号子伴随着沙漠中行走的骆驼;你看,年画《年年有余》中的胖娃娃手里拿着来自新疆的葡萄;丝路商人之魂,运河画之心,天津与新疆的友谊不仅见于产品的融合,更是文化交流的象征。那时的客人带来的不仅有蔬菜种植、海鲜烹饪、发电、面粉加工等工业技术,还有年画、剪纸等民间艺术传承至今。明清时期,南方画家沿着运河北上,杨柳青年画融合了南北绘画风格和技法,创造了杨柳青年画的辉煌。直到那时,这座小镇的年画才被称为“人人会做,每一个姿势都在大厅里伟大”。同样,一百五十年前西方年画的盛行和新疆各种艺术的传入,都是刻在中华民族骨子里的文化遗产。杨柳青绘画独特的民间艺术生根发芽后不久,就与当地的传统民间文化产生了奇妙的化学反应。新疆的“山水画”吸收了杨柳青画的精华,发生了变化。剩下的不仅仅是技能,还有人。经过大英克的不懈努力和发展,渤海连接了天汉山脉,丝绸之路连通了古今。千千万万的天津子孙在新疆发展、扎根。 150年来,新疆与内地民族文化的交融和团结,发挥了温和的作用。e 动作合二为一。运河古美,年画之乡,以岁月为笔,描绘丰收季节的丰盈。古老的年画在路上传递着——岁月不详,人类淡入了历史的尘埃,延续了一个半世纪的商脉,依然在新时代的脉搏上轰动有力。此刻,见证“云月路八千里”的推销员杆子,静静地躺在日复一日的文化展摊位上。如今,古老的丝绸之路已成为一条新路。满载货物的中欧班列取代了过去的货物承载者,行驶得更加坚定、更加远,直到亚欧大陆桥的尽头。正如一位游客所说:“当年,客人们把杨柳青的手艺带到了新疆。现在,古镇时不时地把这段历史带到了新疆。我们想让年轻人知道,日复一日的精神就是精神。”这是天津人民的心声,也是“一条综合路,一条路”倡议的历史根源之一。 ”“原来,中国的过去、现在和未来,就藏在杨柳青年画的年画和客人的叫卖中。用美学、典型艺术、本土传播和现代科技告诉世人:这里不仅有“家家都知行”的文化底蕴之美,更有“山上有水,河上有水”的家国之魂。堪与南阳行、侵略关东相媲美的传说。 150年前的仓促集中营也在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔。那时,客人用竿子来连接东西方;今天,杨柳青以文化为桥梁,将丝路文明纳入时空,并将在新时代继续传承。画中的山水藏着过去与现在,而她商业技能的历史反映了未来。翻开古镇的“新年活图画”,你自然而然地明白了“为什么”“国家”——“为什么是中国?答案就藏在老骆驼的商队里,流淌千年的运河里,行进万里的丝绸之路上,还有比画笔更能赢得中华文明的新年。”

编辑:吴家红

国庆黄金周假期,杨柳青又开始火爆场面,“古镇日日亿人”登上热搜话题。就像过年一样,这里灯火辉煌、梦幻;正值端午节5月1日,这里的运河碧绿,风帆翩翩;但不同的是,这座金秋古镇的背后有更多的身影——商贾的鼓点映着朱红的门楣,运河运河上可见挑担的人们,还有150年前大胆西行、随军出征的“营寨大客”。年画出身的杨柳青以《何为中国——国庆狂欢》为帷幕,让跨越半个世纪的家国情感在新时代的光影中重生。画中小贩——肩上八千里的传说“津西柳绿”“小贩负着担子向西走。”以一种妖艳的语气,一场名为“一江千水万年柳情”的现场表演在古镇街头上演。在古镇“商业街”的路口,“推销员”张万和向游客展示着他那犹如“百宝箱”的小竹篮。竹篮虽然不大,却有一部“八千里”的大史诗。 清朝末年,阿古拜无情地进攻新疆,企图分裂中国。1875年,七十多岁的左宗棠从堡垒里抬出棺材,率领军队打响了收复新疆的第一枪。军队出征时,后勤和工具是重中之重,但西北地区却缺乏补给。 那个时候,提供一万兵力是很困难的。左公决定招募商人来卖日常军队中需要。当时,扛着货物迎军的推销员被称为“冲营”,来自天津杨柳青的三千推销员成为“营员”中的主力军。有人会说,大运运袋子里的竹篓里的东西不值什么钱,无非就是一些年画,那些剪纸、石膏鞋垫、针线之类的小玩意儿。但在那之后,这些小玩意儿往往就派上用场了。卖家们拿走的有毒膏药拯救了许多受伤士兵的生命,一双双缝制精细的鞋垫也帮助无数士兵翻越了天山险峻的天山。杨柳青年画生动活泼,曾是军营里的“热销品”。他们小镇的山水花草仿佛活在画里,静静地解决着万千远征将士温柔的思乡之情。正如星星峡历经风沙,经受吐鲁番’炎热的天气里,营员们用脚丈量着古老的丝绸之路。他们就是像张万和这样的天津推销员,被迫在戈壁和沙漠中刻下一条东西八千里的传奇之路。八千里不仅是商路,更是旅行。营员们不仅出售货物、提供军事装备,还在关键时刻、关键时刻,再次在弹药雨下为前线送去弹药。他们以凡人的身躯支撑家国大业,以“不离军,不离肩”的毅力,大力支持左宗棠西征军队,为侵略侵略、防止民族团结做出了必然的贡献。画映山水——天津商人西行东来“运河过镇,推销员出。”一场活生生的婚姻古镇里的田地。客人张万和与新婚妻子高刚去教堂结婚,商队骆驼的声音在宝玉洼广场边上回荡。在这种情况下,营员们不仅随军队出动提供工具,还将业务从渤海之滨拓展至天嘎山脉南北。新疆(今乌鲁木齐),在一个废弃的“大十字”里搭建了第一间小屋和第一个小摊。风雨无阻,在阿文忠等人的带领下,那个人的营员完成了从做生意到做生意的转变。 “大十字”就像近年画的年画,从星罗棋布的摊位到巷弄街道——乌鲁木齐最早的商业中心诞生,成为天津商人扎根新疆的第一块热土。十九世纪末至二十世纪初,天津“八商”是从“大十字”开始的,我们不至伊犁、塔城,破坏俄罗斯商人对新疆市场的垄断。天津商人的名号遍布天嘎山南北,建立了闪耀全疆的商业体系。从西汉东行,货物流向世界各地。吐鲁番的葡萄干、和田的玉石、霍尔果斯的羽毛,走进了天津市民的生活。天津的绣针也在新疆的“舞蹈公园”封面上绣出了美丽的图案。几十年来,东海岸的普货和丝缎面料不断通过“文丰台”、“聚新工”等天津贸易商进口新疆。如今,来自杨柳青的大白菜仍在乌鲁木齐郊外的菜地里生长,当地人昂贵地称其为“天津白”。伊利的“陆家月饼”是营寨后裔留下的不可理喻的文化遗产美食。灯笼一开始是d 月亮还年轻。古镇“赶日营”现场表演结束了,悠长的美景还剩很长一段时间。不远处,运河中白色石桥的水幕被拉开。两岁的孩子和河两岸的灯笼都很灿烂。一船一船漂浮在江中,清晰地诠释了“北国在江南,扬州人在路上”。此刻的天空中,一场令人惊叹的精彩孔明灯+无人机表演已经悄然呈现。与杨柳青木版年画传统画面中的“勾勒、雕刻、印刷、绘画”类似,数百架无人机和十二顶孔明灯一一点亮,逐渐勾勒出古镇“星空画布”的美丽画面。从西域雄伟的雄关,到沙漠中的驼驼,直至滔滔流淌在年画中,古镇以运河为纽带,将绝美山水与“露营营”丝路年画连接起来,打造出“画映山水”等激动人心的空中奇观。千百年来,烽火连天的炊烟闪烁在轮台古城的农耕社社里,古道上的驼驼也贴上了龟兹石窟梵音的回味。当三千推销员遍布天山大山,提着扁担,避开晨起和黄昏,奔赴南北疆市场。渤海运河沿岸的风,沿着古老的丝绸之路,与西部沙漠的沙相遇。两者的SinisamA是全时代同频率的中国血脉之心。绘画的持续流动——现代与古代的交融,发展时代的传承。记住回顾过去,回首现在,陆上丝绸之路和运河水道满天飞,听,新疆的肿瘤在庆祝。天津的民间艺术,运河里的号子伴随着沙漠中行走的骆驼;你看,年画《年年有余》中的胖娃娃手里拿着来自新疆的葡萄;丝路商人之魂,运河画之心,天津与新疆的友谊不仅见于产品的融合,更是文化交流的象征。那时的客人带来的不仅有蔬菜种植、海鲜烹饪、发电、面粉加工等工业技术,还有年画、剪纸等民间艺术传承至今。明清时期,南方画家沿着运河北上,杨柳青年画融合了南北绘画风格和技法,创造了杨柳青年画的辉煌。直到那时,这座小镇的年画才被称为“人人会做,每一个姿势都在大厅里伟大”。同样,一百五十年前西方年画的盛行和新疆各种艺术的传入,都是刻在中华民族骨子里的文化遗产。杨柳青绘画独特的民间艺术生根发芽后不久,就与当地的传统民间文化产生了奇妙的化学反应。新疆的“山水画”吸收了杨柳青画的精华,发生了变化。剩下的不仅仅是技能,还有人。经过大英克的不懈努力和发展,渤海连接了天汉山脉,丝绸之路连通了古今。千千万万的天津子孙在新疆发展、扎根。 150年来,新疆与内地民族文化的交融和团结,发挥了温和的作用。e 动作合二为一。运河古美,年画之乡,以岁月为笔,描绘丰收季节的丰盈。古老的年画在路上传递着——岁月不详,人类淡入了历史的尘埃,延续了一个半世纪的商脉,依然在新时代的脉搏上轰动有力。此刻,见证“云月路八千里”的推销员杆子,静静地躺在日复一日的文化展摊位上。如今,古老的丝绸之路已成为一条新路。满载货物的中欧班列取代了过去的货物承载者,行驶得更加坚定、更加远,直到亚欧大陆桥的尽头。正如一位游客所说:“当年,客人们把杨柳青的手艺带到了新疆。现在,古镇时不时地把这段历史带到了新疆。我们想让年轻人知道,日复一日的精神就是精神。”这是天津人民的心声,也是“一条综合路,一条路”倡议的历史根源之一。 ”“原来,中国的过去、现在和未来,就藏在杨柳青年画的年画和客人的叫卖中。用美学、典型艺术、本土传播和现代科技告诉世人:这里不仅有“家家都知行”的文化底蕴之美,更有“山上有水,河上有水”的家国之魂。堪与南阳行、侵略关东相媲美的传说。 150年前的仓促集中营也在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔。那时,客人用竿子来连接东西方;今天,杨柳青以文化为桥梁,将丝路文明纳入时空,并将在新时代继续传承。画中的山水藏着过去与现在,而她商业技能的历史反映了未来。翻开古镇的“新年活图画”,你自然而然地明白了“为什么”“国家”——“为什么是中国?答案就藏在老骆驼的商队里,流淌千年的运河里,行进万里的丝绸之路上,还有比画笔更能赢得中华文明的新年。”

编辑:吴家红